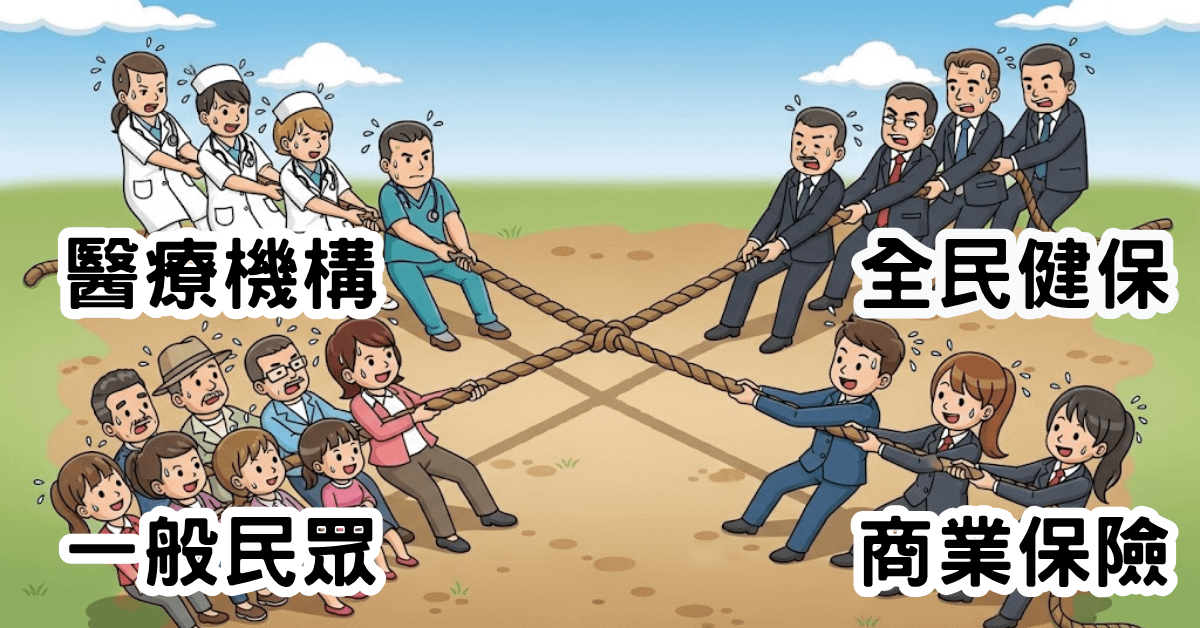

台灣健保與商業保險三十年來的壓力與反彈

台灣健保與商業保險的制度演化

一場制度壓力、市場反應與醫療必要性之戰的深度解析

🎧語音課程內容👉請點我👈

全民健保的理想與現實這是一個關於理想與現實碰撞的故事。 當年台灣推動全民健保,懷抱著讓所有人都能享有基本醫療保障的美好願景。 然而,三十年過去了,我們看到的卻是一個充滿矛盾的制度:健保為了控制成本而不斷緊縮,商業保險因此蓬勃發展,醫療院所在夾縫中求生存,而病患和醫師都成了這場制度博弈的棋子。 讓我們一起探索這段橫跨近三十年的制度演化,看看「醫療必要性」如何從一個專業概念,變成了各方角力的戰場。 🔄 危機是怎麼形成的?

|

💔 第一階段:當健保開始「打折」想像一下,你是一位醫師,每天認真看診、開刀、救人,但健保給你的錢卻越來越少,這不是因為你的醫術退步了,而是因為健保署為了控制總支出,設計了一個「浮動點值」的制度。 簡單來說,就是把醫療費用的總預算固定住,如果大家的醫療需求增加了,每個醫療行為能拿到的錢就會按比例減少。 這就像是一個永遠在縮水的大餅,越多人分,每個人拿到的就越少。 結果是什麼?醫院虧錢、醫護人員過勞、醫療品質下降,甚至出現「醫療人球」的現象。  圖1:台灣健保各部門總額浮動點值長期低於1元,顯示醫療提供者持續面臨給付打折的營收壓力。

🤝 DRGs:另一把成本控制的利刃除了浮動點值,健保署更推動了「住院診斷關聯群(Tw-DRGs)」,徹底改變了醫院的生存法則。 其核心是「同病同酬」:不管醫院用了多少藥、住了幾天,健保只給付「一口價」。

📈 你可以看到,所有醫療提供者都長期承受著收入被打折與控管的壓力,這個壓力最終會轉嫁到醫療品質和病患身上。 |

📈 第二階段:自費醫療大爆發與保險業的黃金年代當健保越縮越緊,醫院為了生存,開始大力推動自費醫療項目。 從高級病房、特殊手術、進口藥物到各種檢查,能自費的都自費;於是,民眾的醫療支出開始暴增。 面對這個趨勢,保險業者嗅到了商機,紛紛推出「實支實付險」,本來這是個好設計,用來填補健保不給付的缺口。 但市場競爭激烈,保險公司為了搶客戶,重複投保情形增加,在主管機關發布命令後,開始允許「副本理賠」——也就是說,你可以用同一份收據跟多家保險公司申請理賠。 這下子問題就大了。 理賠從「填補損失」變成了「賺取利潤」,有些人甚至可以透過生病來賺錢,這不僅推高了醫療費用,也扭曲了醫療資源的使用。

📊 短短十年間,台灣家庭的自付醫療費用暴增66%,從接近4000億增加到超過6600億,這就是商業保險需求爆發的背景。 |

⚔️ 第三階段:「醫療必要性」成為新戰場當副本理賠被禁止後,戰場轉移了。 現在的焦點不再是「能理賠幾份」,而是「什麼才算是必要的醫療」。 保險公司為了控制虧損,開始嚴格審核每一筆理賠申請;醫院為了維持收入,繼續推廣各種自費項目;而夾在中間的醫師,則面臨著前所未有的困境:一邊是專業判斷,一邊是營收壓力,還要承受保險公司質疑和病患不信任的雙重壓力。 什麼是「醫療必要性」?這個問題看似簡單,實際上卻是醫學、經濟學、倫理學的複雜交織。 讓我們來看看目前最常見的爭議案例: ⚔️ 雙方在哪些項目上互不相讓?

⚔️ 這張表格展示了目前實支實付險最常見的理賠爭議,你可以看到雙方在「什麼是必要醫療」這個問題上有多麼不同的看法。 |

尋找新的平衡點回顧這整個過程,我們看到的不是某個人或某個機構的惡意,而是一個複雜系統在面對資源有限、需求無限的現實時,所產生的連鎖反應。 健保的成本控制、商業保險的市場競爭、醫療科技的快速發展,每一個環節都有它的邏輯,但組合起來卻形成了今天這個充滿矛盾的局面。 解決這個問題不會有簡單的答案,需要各方都願意放下成見,重新思考醫療保障的本質。讓我們來看看各方可以努力的方向:

|